《特集》 私の転機、私の建築人生

ゆっくりじっくり生きてみたい

時間に追われる生活から脱却してスローライフへ

「私には私の夢がある」。小野泰太郎は所員に対し、約5年後をメドに独立することを告げた。小野建築研究所と小野コンストラクション・マネジメント総合研究所(小野CM総研)の代表から身をひき、林業に乗り出すのだ。所有する山林から切り出した木材を使い、じっくりと時間をかけて住宅を設計していきたいと考えている。

秋田ミサワホームを退社し、現在の小野建築研究所を立ち上げたのが32歳。以来、小野建築研究所を秋田県内有数の設計事務所に育て上げた。2年前には、小野建築研究所からコンストラクション・マネジメント(CM)部門を独立させて、小野CM総研を設立。今年度(2005年9月期)の売り上げは、小野建築研究所が1億1000万円、小野CM総研が6000〜7000万円を見込む。技術所員数は小野を除いて、それぞれ6人と5人だ。

すでに同業者がうらやむような成功を収め、新会社の小野CM総研はこれからさらなる発展が期待されている。にもかかわらず、小野には何か満たされないわだかまりがくすぶっていた。「自分の作品をつくりたくて独立した。設計コンペで勝ち、様々な建築賞も受賞した。でも現実には、作品づくりを目指したのに経営者としての仕事の割合が多くなっている。自分自身は完全燃焼していない」

「CMはビジネスとして始めたものではない。ものづくりを担う大工や左官が元気になる仕組みが必要だと考えて、取り組み始めた。使命感はあるし、CM総研が社会で果たす役割は非常に大きいと思っている。ただ、人、モノ、カネ、時間を効率的にマネジメントするCMの仕事は、自分が本来やりたかった仕事とは違うとの思いもあった」

小野はすでに、将来の転向を見据える準備に取りかかっている。小野建築研究所では、小野が担ってきた営業の仕事を今年から所員に引き継ぎ始めた。2年前には、林業と設計業を営む会社として新たに小野林業管理事務所を設立した。なお、小野CM総研は投資事業有限責任組合あきた地域活性化支援ファンドの出資条件として、2010年まで小野が代表を務めることになっており、独立は早くて2011年以降になる。

きっかけは父親の死だった。

生き方を見直すきっかけになったのは、1996年の父親の死だった。相続した山林に約30年ぶりに足を踏み入れて、荒れ果てた杉林の惨状を目の当たりにした。「先祖が300年以上継承してきた山林を、できるだけいい状態で次世代に引き継ぎたい」と考えた小野は、月に2回ほど、週末を利用して山林の手入れに出かけるようになった。

秋田市内から車で2時間ほどかけて山形県鶴岡市の山林に通い、杉の下刈りなどに精を出した。でも、やっていくうちに、現在の山林管理のあり方に限界を感じた。「苦労して山をきれいにしても、とてもじゃないが、経済的な効果がなければ継続しない」と痛感した。設計やCMの経験を活かし、林業の再生に自分が貢献できることがあるのではないかと考えるようになった。 秋田市内から車で2時間ほどかけて山形県鶴岡市の山林に通い、杉の下刈りなどに精を出した。でも、やっていくうちに、現在の山林管理のあり方に限界を感じた。「苦労して山をきれいにしても、とてもじゃないが、経済的な効果がなければ継続しない」と痛感した。設計やCMの経験を活かし、林業の再生に自分が貢献できることがあるのではないかと考えるようになった。

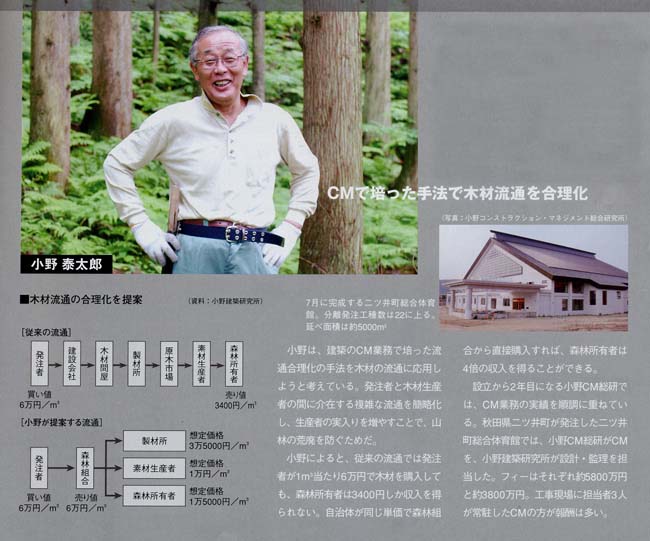

CMの経験から木材の流通の問題点に目が向いた。「林業が成り立たない原因の一つは、複雑な木材流通のしわ寄せが生産者に及び、森林所有者が山を見放していることだ。木材の流通を見直せば、林業が成立するかもしれない」と考え、ユーザーと生産者をつなぐ活動を始めた。

2001年には、林業家、製材所、設計事務所、工務店などで組織する「秋田杉で街づくり」ネットワークを立ち上げ、ユーザーへの普及啓発活動などを通して地場材を活用する道を探り始めた。また、自治体が地元の森林組合から木材を直接購入する仕組みを提案し、鶴岡市の「つるおかの森再生構想」の中で実現される可能性が出てきた。同構想は、国の地域再生計画の認定を受けている。

林業で人生を仕上げたい

「林業家の多くは建築の世界や流通に詳しくないし、林業家は発注者から遠い存在になっている。林業家を顔の見せる存在に引き上げるのが、設計とCMを仕事にしてきた自分の役割だと思う」と小野は言う。

鶴岡市に加藤周一という林業家の親戚がいる。「彼は年に2件ほど、木材を買ってくれる客を自分で見つけて直接契約することで、年間で500万〜600万円の林業収入を得ているようだ。彼と手を組めば、たいがいのことはできる。自分の山林から切り出した木材を使い、年間に1、2棟の住宅を設計するぐらいでいい。年金もあることだし、夫婦二人で生活することはできると思う」と、約5年先の姿を見通す。

「ある程度の年齢になると、自分のやってきたことを整理して、人生を仕上げていきたくなる。私はたまたま山を引き継いだから、林業で人生を完結させることになるのだろう」。新たなライフワークを見いだした小野の目は、らんらんと輝いて見えた。

|