コーポラティブハウス推進協議会のねらい

コーポラティブハウスとは、入居予定者が組合を設立して共同で建設する住宅である。昨年、本県でのコーポラティブハウス建設に向けて民間、行政参加による「コーポラティブハウス推進協議会」が秋田市で設立された。本稿では、コーポラティブハウスの本県での普及を目指す同協議会のねらいを探る。

1 コーポラティブハウスとは

(1)コーポラティブハウスの定義

コーポラティブ方式とは、住宅を建てたい人が集まって組合(建設組合)を設立し、土地の取得から建物の設計、工事の発注まで共同で行い住宅を取得する方式である。この方式によって建設された住宅がコーポラティブハウスと呼ばれ、マンションのような共同住宅の形態が多い。国内では1970年代から首都圏や関西の都市部を中心に建設され始め、年間の建築戸数は数百戸程度と住宅市場全体から見れば少数にとどまるが、近年その方式が注目されている。

コーポラティブハウスの建設では事業計画から建築業者の発注、各種契約まで入居者が行うことになるが、専門知識を要するため素人では円滑に計画を進めていくことは難しい。そこで組合運営や事業の推進をサポートするコーポラティブハウス・コーディネート業があり、大部分のコーポラティブハウスはコーディネーターの補助を受けて建設されている。

(2)コーポラティブハウス建設の流れ

コーポラティブハウスは図−1のような流れで建設され、コーディネーターによる企画段階と建設組合設立後の実施段階からなる。

企画段階では、まずコーディネーターがコーポラティブハウスに適した土地を選定し、地主と交渉する。次に建設するコーポラティブハウスに関して戸数や予算など企画の概略を策定し、参加者の募集を行う。参加希望者に対しては説明会を行い、資金面で問題がないか審査を経て参加者が決定され、参加者で建設組合を設立する。

建設組合は、設立後にコーディネーターが選定してある土地について地主と土地売買契約をする。また、建設組合はコーディネーターとコーディネート契約を結び、以後コーディネーターのサポートを受けながら、設計や工事の発注、入居後の管理などについて組合員による協議を重ねて事業を推進していく。

(3)コーポラティブハウスのメリット

コーポラティブハウスのメリットとしては、第一に、一般の分譲マンションを購入するよりも費用が割安になることが挙げられる。分譲マンションの価格は、土地代と建設費にデベロッパーの利益や広告宣伝費などが上乗せされているが、一般に上乗せ部分が20%程度といわれる。コーポラティブハウスは、コーディネート料(一般に全体価格の6−10%程度)がかかるものの、広告宣伝費などを削減できるため安く手に入れることができる。また、土地の購入から工事業者の選択まで自ら行うため、価格が透明で安心感がある。第二に、入居者が設計段階から携わるため、分譲マンションに比べて内装や共用部を含め自由度の高い集合住宅を作ることができる。また、戸建住宅の場合では、共用の広場を設ける。町並みを工夫するなど一軒ではできないことも可能である。第三に、建設組合で協議を繰り返すことで入居前に住民間でコミュニケーションがとれるため、良好なコミュニティを形成しやすいことが挙げられる。

逆に短所としては、建設組合の打ち合わせなど手間が多いこと、入居まで時間がかかることが挙げられる。

2 コーポラティブハウス推進協議会の設立

県内では、まだコーポラティブハウスの建築実績はなく、一般に認知度も低い。しかしながら、昨年8月に秋田市で「コーポラティブハウス推進協議会」が設立され、本県でもコーポラティブハウス建設に向けた取組みが始まっている。同協議会には、コーポラティブハウスの持つ利点に注目する(株)小野建築研究所の小野社長の呼びかけにより、建築関係者や行政(県、秋田市)、金融機関などが参加して設立された。昨年の設立以来、コーポラティブ方式の勉強会を行い、県内での建設に向けて協議を重ねている。本協議会設立のねらいは、以下の3点が挙げられる。

(1)地域との共生

コーポラティブハウス推進協議会設立の第一のねらいは、「地域との共生」を目指した住宅建設である。地域との共生という考えは、秋田市で建設が相次ぐ分譲マンションの開発のあり方に対する疑問が出発点となっている。近年、秋田市では毎年200戸程度の分譲マンションが建設されているが、ほとんどが県外のデペロッパーによる開発である。建設をめぐっては、高層であることが原因で日照権や町並み、景観の問題で周辺住民とのトラブルが生じる例もある。また、マンションはデペロッパー主導の開発であるため、入居者間及び周辺住民とのコミュニティの形成が希薄となりがちである。

しかしながら、こうした問題がある一方で、立地条件の良さ、利便性からマンション需要は高まっている。そこで従来のマンション開発の問題を生じない地域と共生しやすい集合住宅の建設手法が求められる。これに対し、本協議会では地域との共生にとってコーポラティブ方式を有用と考えている。その理由は、コーポラティブ方式ではデペロッパー開発型のマンションより小規模でも建設可能であり、また入居者が土地購入の段階から事業に携わることから周辺住民との理解を得やすくコミュニティ形成が期待できるためである。

またコーポラティブハウスの建設工事に際しては、入居者が直接地元の建設会社に発注することから、地域経済への波及効果も高まるものと考えられる。例えば、建築資材には秋田スギを利用して住宅の地産地消を促進することも期待できる。

(2)住宅へのCM方式の活用

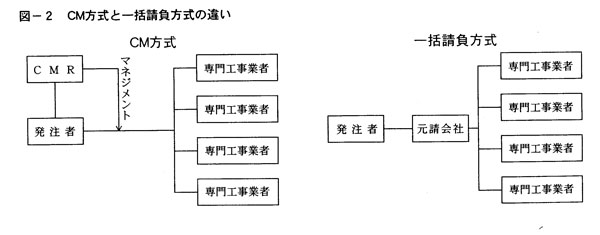

コーポラティブ方式のメリットは、前述のように広告宣伝費などが除かれる分だけ通常の分譲マンションに比べ価格を抑えられることであるが、本協議会では更にCM(コンストラクション・マネジメント)方式を導入することで建設費を削減することも予定している。CM方式とは、建設生産・管理システムの一つであり、発注者の補助者であるCMR(コンストラクション・マネージャー)が発注者の側に立って、設計や工事発注先の検討、コスト管理などの各種マネジメント業務を行うものである。CM方式のメリットは、従来主流である一括請負方式との比較で明らかになる。(図−2)一括請負方式では、元請会社に支払う工事代金があらかじめ決まっており、実際に工事を担当する下請け会社への支払いは元請会社の裁量によることになる。このため発注者にとっては、コストや下請業者の選定に関し不透明である難点がある。

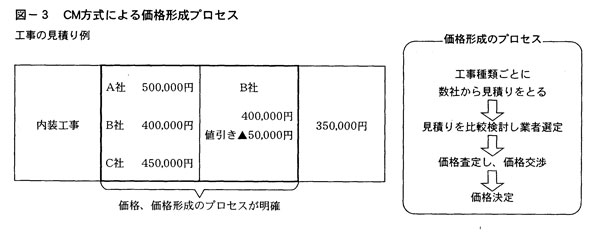

これに対しCM方式では、元請会社をはずし、CMRの補助を受けて各専門工事業者へ分離発注し直接契約することから、コストの透明化によりコスト削減につながる。(CM方式による工事の見積りを例示すると図−3のようになる。CM方式では、価格、価格形成のプロセスが透明であることがわかる)

近年、民間工事から公共工事まで徐々にCM方式の利用が増えつつあるが、一般の住宅ではまだ少ない。しかしながら、コーポラティブ方式ではコーディネーターがCMRの役割も担うことで、住宅建設にCM方式を導入することが可能である。

(3)コーディネート業務を通した建築マネジメントの向上

コーポラティブ方式の特徴としてコーディネーターの存在がある。本協議会では、事業全体をまとめあげるコーディネーターの役割に注目し、次のようにコーポラティブハウスの分野にとどまらない期待をしている。

まず、コーディネート業務については、企画から事業全体を推進管理する建築全般のマネジメント業務であるPM(プロジェクト・マネジメント)と位置づけている。先にあげたCMの領域が建物の建設段階であるのに対し、PMは事業全般にかかわることから、より広範なマネジメント能力が要求される。協議会では、コーポラティブ方式を地元企業がPMを実践する機会として期待している。この理由は、コーディネート業務を通してPMのノウハウを蓄積していけば、住宅分野にとどまらず、より大きなプロジェクトへの応用が可能と考えるためである。いずれはPMの手法をPFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ、公共施設等の建設・維持管理・運営等を民間の資金、経営能力および技術的な能力を活用して行う手法)に活用することも見込んでいる。

以上のように建築マネジメント能力の向上という点もねらいの一つである。

3 実現に向けて

これまでコーポラティブハウスは主に首都圏や関西などの大都市で建設されてきたが、コーポラティブハウス推進協議会の設立のねらいのとおり、本県でも十分有用な方式と思われる。課題は認知度を上げることであり、住宅関連のセミナーなどで継続的に啓蒙活動をしていく必要がある。地域との共生という観点から、行政による普及に向けた支援も望まれる。また、企業のコーディネート業務への参入を促進させる必要もある。

同協議会には既にコーポラティブハウス建設用地の情報について提供されてきており、年内には最初のプロジェクトの開始に目処をつけたいとのことである。同協議会によると、まずは戸建住宅5戸程度の規模で行い、戸建タイプで実績を積んだ後に集合住宅の企画を実施したい意向である。今後、用地の選定、具体的な企画の策定に移っていくが、早期の実現により県内の住宅業界に新風を吹き込むことを期待し、動向を注目していきたい。